2023年10月3日 「現代語で唱えられるお経」

浄土真宗本願寺派には、漢文としてのお経が意訳され、現代語として唱えることのできるお経(「しんじんのうた」「さんだんのうた」「ちかいのうた」「らいはいのうた」)などいくつか存在するが、当寺では追悼する心がより豊 […]

2023年9月20日 「現代社会における終活の考察 〜菩提寺との関わりの中で〜」

全国各地の寺院活動に精通している池谷正明氏をお迎えし、「終活」について当寺住職と共に講演会を実施。よく我々が耳にする「家族に迷惑をかけたくないから・・・」という文言、果たして家族に迷惑をかけることすべてが本当 […]

2023年9月8日 「大型高張提灯」

検討の結果、昨年、オーダー製作した「大型高張提灯」の設置場所を本堂の向拝柱にすることとした。空間創出の観点から常設することが理想ではあるが、耐久性を考慮し、当面は主たる行事の期間のみ取り付けをする予定。

2023年7月14日 「増上寺見学」

コンクリート造・寺社建築の第一人者・大岡實が手がけた代表的作品の中には浅草寺本堂や川崎大師本堂などがあるが、その中の一つである増上寺を見学。 大殿は背後に東京タワーを背負った環境下にあるため、その […]

2023年7月7日 「京都迎賓館参観」

10年程前、「京都迎賓館」にてウガンダ共和国からの国賓をもてなす様子がNHKで特集された。美術館からは数々の絵画や調度品が持ち運ばれ、晩餐会の料理は朝粥で有名な「瓢亭」がその役割を担うなど一流のおもてなしがそ […]

2023年6月17日 「宗教的空間を創出するための照明環境」

我々が再び生まれ往く「極楽浄土」は「無量光明土」、光り輝くさとりの世界とされている。したがって、特に本堂内空間における「光」による宗教的空間の創出は、最重要事項のひとつと考えている。 今回は、長き […]

1-scaled.jpg)

2023年6月1日 「兼六園・時雨亭/玉泉院丸庭園・玉泉庵(金沢) 見学会」

代々の加賀藩藩主たちにより作庭された庭園と建造された数寄屋建築は残念ながら明治期にその面影は失われてしまったが、平成の時代に入り、見事に復元された。

2023年5月15日 「龍谷ミュージアム(京都)」

龍谷ミュージアム・石川知彦副館長にご案内いただき、春季特別展「親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年記念 真宗と聖徳太子」に出品中の作品を現地にて確認。 出品リストはこちら

2023年5月4日 「浮世絵師 歌川広重(安藤広重)」

代表作『東海道五十三次』で有名な江戸期の浮世絵師・歌川広重は、当時、当山の山頂(現在は山頂墓地)より浦賀港を望み、いくつかの作品を世に残している。(『日本湊尽 相州浦賀』『山海見立相模 相模浦賀』)

2023年4月17日 「丸型鏧台(永代仏具 法衣寄付)」

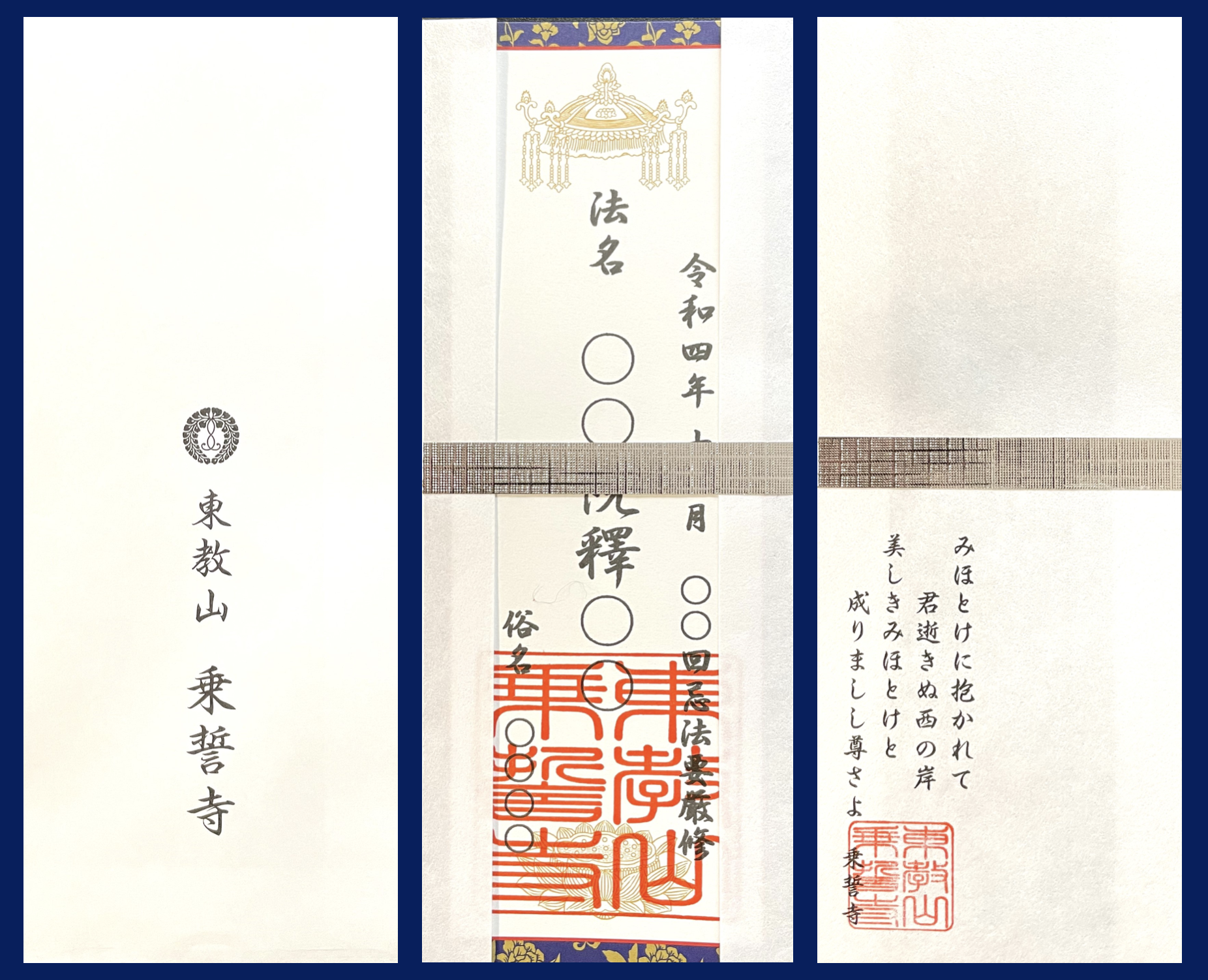

当山の護持発展に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 東教山 阿弥陀院 乗誓寺 ※ ホームページのリニューアルに伴い、過去掲載の寄進仏具を順次、再掲載させていただきます。 ※ 個人情報保護の […]

2023年4月3日 「旧 三井総領家邸宅(京都)」

「HOTEL THE MITSUI KYOTO」としてリニューアルされた「三井総領家邸宅」。奥書院の通称「四季の間」は総檜造で新たに再現され、庭園を介して周囲に配置された数寄屋風RC造の建造物との融合が図られ […]

2023年3月15日 「寺院におけるデータ管理」

寺院におけるデータの一元管理は、その業務の特殊性ゆえ、リレーショナルデータベース管理ソフト(アプリ)を導入したとしても、独自にカスタマイズしながらその業務にフィットしたかたちへと整えていくことにかなりの時間と […]

2023年3月2日 「50回忌 弔い上げ法要」

先立たれし方への追悼儀礼、その節目を50回忌と定め、当寺では「弔い上げ法要」として位置付けている。亡き方と縁深き方々、子・孫、そしてひ孫・玄孫世代など、その方とは実際に会ったことがない世代も共に一堂に会し、有 […]

2023年2月1日 「仏事のご案内 刷新」

ブランディングデザイナーの方々と共に検討を重ね、約20年前に作成した冊子の内容とデザイン全般を大幅に刷新。 特に仏事における「内なる追悼する心」と「宗教的行為と儀礼」、その相互的な関係と意義を分か […]

2023年1月25日 「茶寮恵庵 見学会」

数寄屋建築家・村野藤吾の遺作となった「茶寮 恵庵」。木々に囲まれているため、全体的なシルエットを側面から鑑賞することはできないが、屋根は銅板と瓦をミックスさせ、その配置により軒先に軽快さや重厚さを持たせている […]